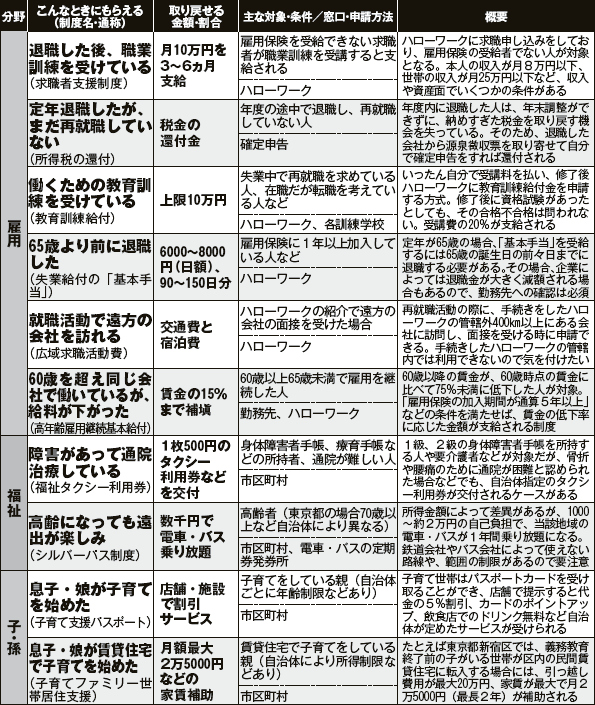

まだまだ知らされていない、申請すればもらえるお金がいっぱいあるのを

みなさんは知ってるだろうか?

全然知られていない国や自治体から頂けるお金が存在する。

「聞かない限りわざわざ教えたりしない」っていうのもどうなんだろう?

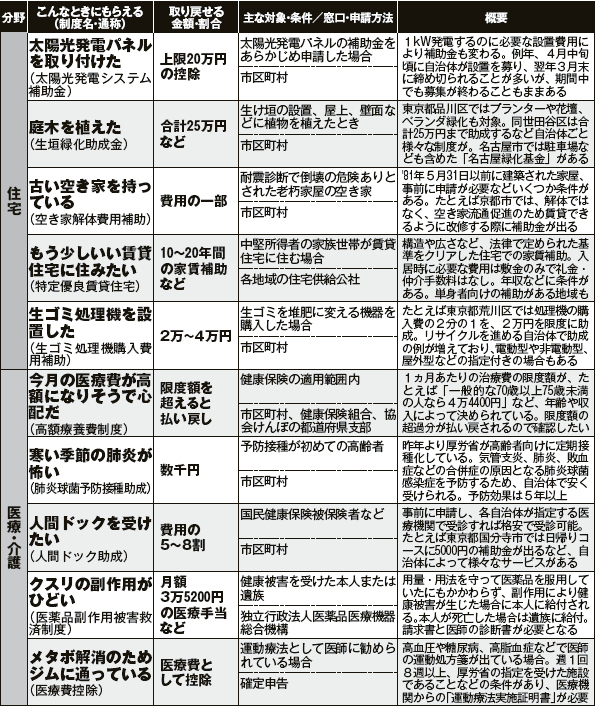

結構調べてみると身近にもらえそうなお金がいっぱいある事に衝撃をうけて、

私なりにまとめてみた。

対象があまりにも多いので身近なものだけピックアップしてみた。

高額医療制度

高額の医療費がかかった人、高額の介護費用がかかった人、

が対象となり、それらを合算して限度額をこえた分を還付してくれる制度である。

市町村区の介護保険窓口で相談、申請する。

70~74歳の方なら月4万4千円、所得が多い人でも月8万円の自己負担ですみ、

残りは返ってくる。

また医療費が年間10万円を超えた場合は、自分で確定申告をすると、控除が受けられる。

(医療保険は除く)

医療費として計上していいのは、診察費、入院費のほか、通院にかかった費用(バス、電車)

薬局で購入した市販の薬代金、松葉杖、入れ歯の購入費なども含む。

ED治療も対象です。それにかかった栄養ドリンクなんかも戻ってくる可能性がある。

医師に運動療法の処方箋を書いてもらえば、スポーツジム代も免除される。

メタボ治療、人間ドックなどもある。

セルフメディケーション税制

高度医療保険は結構知られてるが、知られていないのが、セルフメディケーション税制だ。

風邪薬や、鎮痛剤などの中で特定成分を含有した「スイッチOTC医薬品」

の購入額が1万2千円を超えれば、超えた上限8万8千円所得控除される。

対象製品には「セルフメディケーション税控除対象」の表記があるほか、

レシートに★印が記載されている。

利用条件あり。

健康診断を受けるなどの健康を維持するための取り組みをしていることが条件。

確定申告の時、健康診断表、レシートなどを提出する。

「週刊現代」2015年9月26日・10月6日合併号より

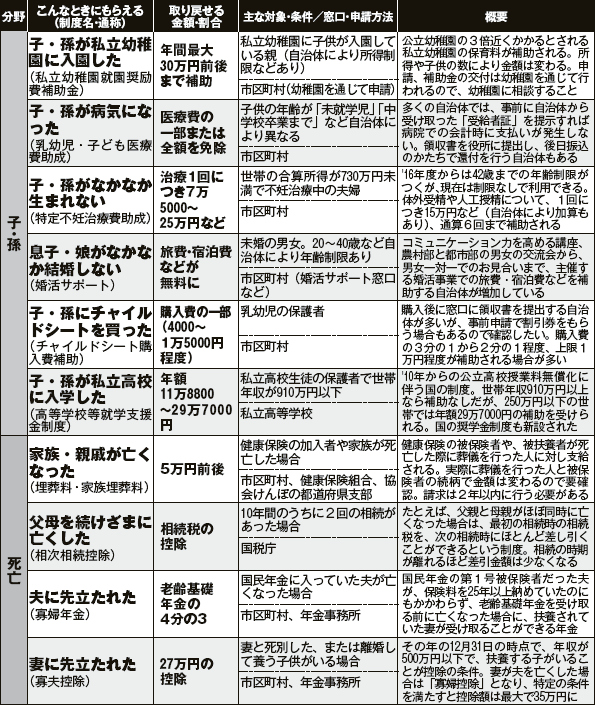

埋葬料

国保、健康保険組合等の加入者が死亡した際申請すれば葬儀を行った家族が受けとれる、

埋葬料と被保険者の家族が亡くなった時に受け取れる家族埋葬料。金額は5万円。

親戚や知人が葬儀を行った場合埋葬費に掛かった実費に対し最大5万円が支払われる。

子供、孫の制度

子供、孫が幼稚園に入園した。

(私立幼稚園就園奨励助成金)

私立の幼稚園児の保護者は負担軽減するため国から補助を受けて、

入園料、保育料の一部を助成する制度。自治体により、所得制限あり。

(今年からの子育て支援制度に移行する場合は対象外)

子供、孫が私立高校に入学した。

(高等学校等就学支援金制度)

私立高校生徒の保護者を負担軽減するため国から補助を受けて、

授業料の一部を助成する制度。

(家族構成や学校の種別で支援額が違う)

子供が病気になった

(こども医療費助成制度)

医療費の一部又は全額を免除する。(自治体によって異なる)

チャイルドシートを買った。

(チャイルドシート購入費補助)

購入の一部を補助4千円から1万5千円ほど

購入後、窓口で領収書を提示するか、事前申請で割引券をもらう場合がある。

(自治体によって購入費の上限などがちがう)

「週刊現代」2015年9月26日・10月6日合併号より

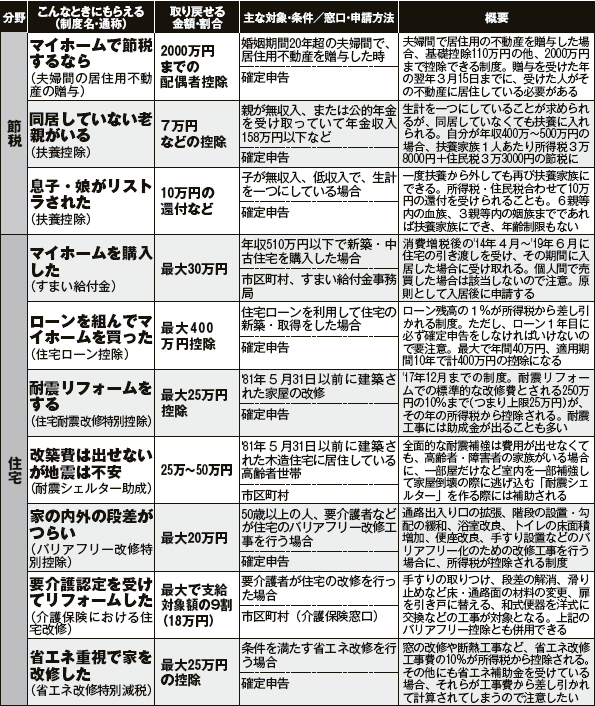

住宅に関する制度

すまい給付金

消費税率引上げによる住宅取得者の負担緩和するために創設した制度だ。

消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するものだ。

すまい給付金は2022年12月まで。

次世代住宅ポイントが2020年3月まで。

リフォーム支援制度

対象となる省エネ、バリアフリー、耐震、三世同居等の要件を満たす必要があり。

現金、ローンを利用してリフォームした場合申告をするとその年の所得税から

工事費の10%が戻ってくる。

「週刊現代」2015年9月26日・10月6日合併号より

親を扶養にいれて所得控除

条件

年金収入が年間158万円以下

70歳以上の親を扶養にした場合に適用される。

同居していれば58万円所得控除される。

同居してない場合は、毎月仕送り(仕送り額に決まりはない)をしていたり、

老人ホーム等の施設費用を支払ったりしていれば、

一人当たり48万円が控除される。

「週刊現代」2015年9月26日・10月6日合併号より

まとめ

まだまだ制度はいっぱいある。

泥棒被害にあった場合、雑損控除を受けられるというのも、知られてないと思う。

空き巣被害にあったり、お金を盗まれたりした際に一定額を所得から控除される。

すべてまとめるのは困難なため、

必要かなと思うものだけ調べてピックアップした。

私自身も女性週刊誌等で見た時に衝撃を受けてしまい、

知らない人の方が多いんじゃないかと思い記事にしてみた。

国は自治体の制度は目まぐるしく変わっているので、

年々調べたりする必要があると思う。

自治体のHP広報をチェックしょう。

住宅贈与非課税枠なんかも拡張されましたし、

消費増税ですまい給付金などは50万円まで上限があがる見込み。

なぜ制度を役所が告知しないのか、自分で調べて申請をしないといけなか、

知らないと恩恵を受けれないなど、変なシステムだと思う。